血液是生命之源,但或许绝大多数有过临床输血经历的患者,都未曾与输血安全的“守护者”谋过面。输血研究科,顾名思义,是从事输血医学服务与研究工作的部门,工作人员常年解答临床输血咨询、指导临床科学合理输血、调查处理临床输血反应,以及开展血型分子生物学鉴定工作。这一期,我们就把镜头聚焦他们,看一下他们的2024是怎样度过的。

科室掠影

输血研究科是中心专注输血医学研究与实践的科室,现有职工4人,主要负责疑难血型鉴定、疑难交叉配血及新生儿溶血病检测等输血相关服务项目。科室研究方向为临床输血安全与血型基因分子生物学,通过血型血清学、分子生物学及生物信息学等多个维度研究中国人群的血型遗传背景,建立多种血型检测方法,降低免疫性输血反应,提高临床输血安全。

时钟拨回到2024年2月9日21点,彼时正是除夕夜,万家团圆。

一串急促的铃声打破了团圆气氛,输血研究科值班人员接到市儿童医院输血科求助电话,一名从淮北转到该院的婴儿出现黄疸急需换血,由于配血不合,请求紧急配血。

当晚22时,患儿标本送到,值班人员立即对标本进行离心、检测,开展包括血型鉴定、直接抗人球蛋白试验、游离试验、放散试验、抗体鉴定、血液筛查、交叉配血等一系列试验检测,最终筛选出一袋O型、Rh(D)阴性相合的血液供临床交叉配血输用,此时已是大年初一凌晨3点多。

像这种紧急配血情况是科室工作的常态。在今年某个炎热的夏日里,工作人员应用一系列特殊检测技术为急性溶血性贫血患者鉴定出特异性抗体,并筛选出相配合性的血液供应临床;又是在一个寒冷的冬夜,有位肝硬化患者大出血,但体内存在血型意外抗体,工作人员从50余袋血液里筛选出2袋相配合性的血液,并紧急送到患者的身旁........

为保证临床患者及时输注安全的血液,科室员工24h随时待命,全年紧急配血80余次,为临床解决疑难血型及交叉配血200余例,筛选相配合性的血液176余例,开展产前抗体筛查及新生儿溶血病检测88例,为提供安全、及时、有效的血液输注保驾护航。

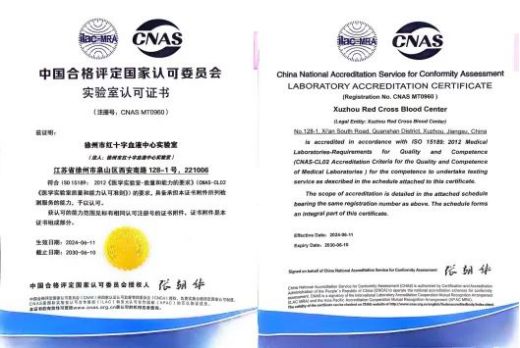

2024年6月11日,是实验室检测能力提升一个重要里程碑。输血研究科输血相容性检测顺利通过CNAS认证,标志着科室在质量管理、体系运行、技术检测和服务水平等方面达到了国际规范化运行的要求,成为淮海经济区唯一一家通过CNAS认证的输血相容性检测实验室。

检测能力的进步和发展,与新项目的引入和实施密不可分。

为落实2023年度医院走访调研成果及服务临床输血的需求,科室人员以饱满的工作热情和创新精神,积极开展血小板交叉配型调研工作,建立血小板抗体筛查及交叉配型相关的操作规程及记录表单,于11月全面启动血小板抗体检测和交叉配型项目,为解决临床血小板输注无效和需要多次输注血小板患者提供配合性输注血液。

自建成血型鉴定分子生物学平台以来,科室立足新技术、新方法,历经2个月摸索建立了一套高效、低成本且适用于本实验室大量检测的RHD基因检测体系,截至目前,共检测经血清学检测为Rh阴性的标本基因型200余例,D变异型基因型45余例,检出RHD新等位基因1例,提交至Genebank并获得序列号。

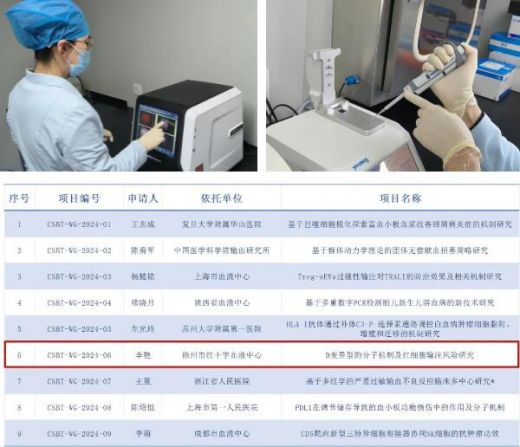

科室还依托建立的Rh阴性基因库,摸索研究方向,申报中国输血协会威高科研基金并获得立项资助。该项目围绕D变异型临床输血与安全开展深入研究,为D变异型临床精准输血提供理论依据。

功夫不负有心人。经过不断的探索实践,开拓创新,2024年输血科研工作取得了丰硕成果。

顺利完成2022年度江苏省输血协会英科新创的结题工作;

申请2022年度徐州市科技创新项目结题,并完成相关资料准备;

通过研究徐州地区ABO疑难血型形成原因,阐明ABO亚型分子机制,在国内外期刊发表论文4篇,其中SCI2 篇;

《ABO*A1.02基因上罕见的c.1024A>C突变导致Ael表型的机制研究》获得十二届输血大会壁报展示;

《26例B亚型的基因序列分析》获得十二届中国输血大会口头交流,并获得最佳口头发言人。

指导临床科学合理用血是提升输血服务的必由之路。科室工作人员李艳受邀参加江苏省各地输血学术交流会的授课,开展《ABO疑难血型鉴定》、《免疫介导的溶血及检测》等专题培训,全面、系统地为临床讲解输血过程中遇到的各类疑难问题,切实提高医院解决疑难问题的能力。

教以共进,行以致远。

一系列扎实举措推动工作人员带教能力规范化提高。2024年,输血研究科协助和平妇产医院完成1名业务骨干的进修工作,极大提升了该院解决常见输血疑难问题、预判临床输血风险的能力。同时,安排1名工作人员赴素有血型界“黄埔军校”之称的上海血液中心免疫血液学进修班开展为期3个月的培训学习,进一步提高解决疑难血型和交叉配血的能力。

“追星赶月莫停留,平芜尽处是春山”。2025年,科室全体人员将以更加饱满的热情和更加坚实的步伐,积极探索,勇往直前,潜心研究并大力推广临床安全、合理用血新技术,以技术成果推动我市输血事业高质量发展。

拟稿人:李艳 审核人:李慧 发布人:朱小凤